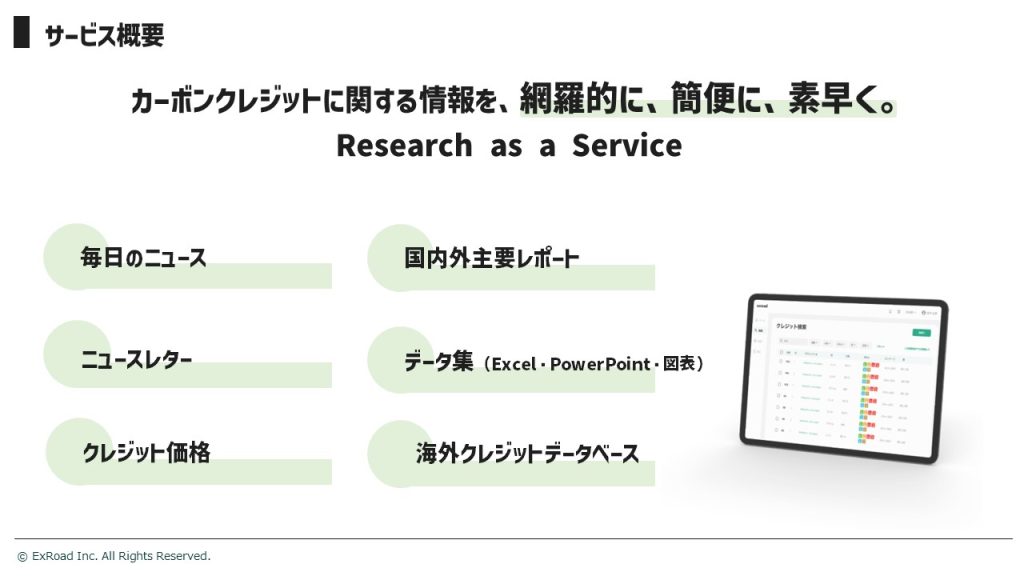

カーボンクレジット・排出量取引制度オールインワン情報サービス

カーボンクレジット・排出量取引制度に関わるニュース、レポート、価格情報などがオールインワンで情報収集できるデータプラットフォームサービスです。

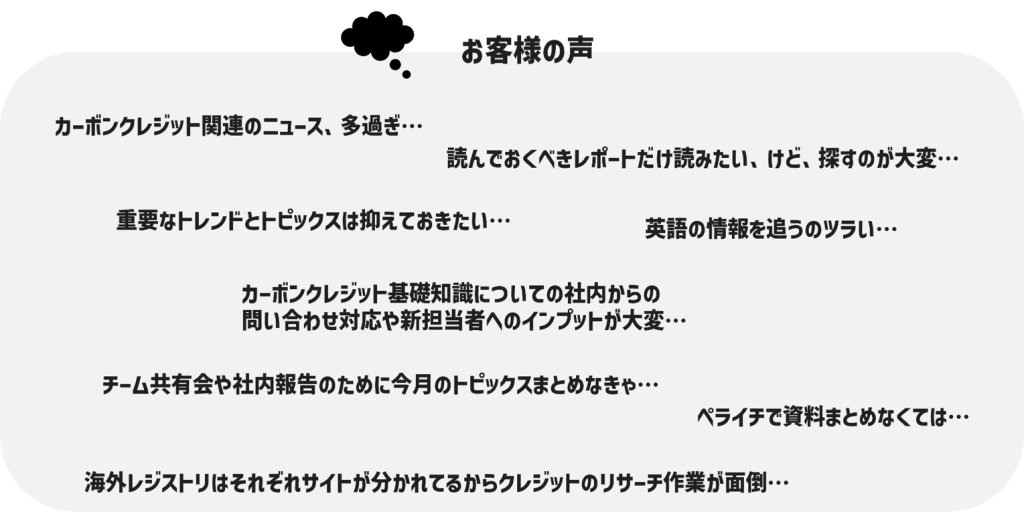

下図「よくあるお悩み」にあるように、本業界は国内外のニュースが日々多く発信されており、また、欧米中心にルールメイクが進むためどうしても英語の情報をキャッチアップしなければなりません。さらに、そもそも業界構造の複雑性が高く、専門用語も多いため、新任担当者へのオンボーディングや上司への報告などのシーンで資料作成の手間が多いとの課題もよく耳にします。

そこで「エクスロード」では本領域に関わる皆様の情報収集・分析・資料作成における生産性向上を目的として、関連する多くのデータを収集・構造化・蓄積しています。サブスクリプションモデルのクラウドサービスなので導入も簡単でして、大手ガス・エネルギー会社様、総合商社様などにご利用いただいております。無料デモも受け付けております。

問い合わせ先:info@exroad.jp

図 サービス概要

出典:株式会社 exroad提供資料

図 よくあるお悩み

出典:株式会社 exroad提供資料

参照URL:https://www.exroad.jp/

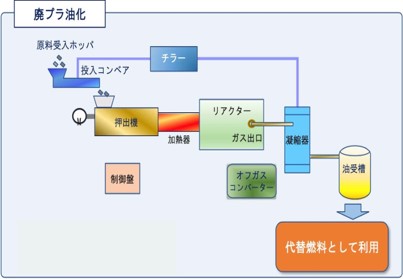

廃プラスチック油化装置

アイトステック株式会社は、廃棄物処理のカーボンニュートラルを目指し、廃プラスチックから高純度の油を生成する油化装置の開発、実証に取り組んでいます。

この装置は、廃プラスチックを焼却を伴わずに加熱し、「固体→液体→気体」へと変化させ気体を冷却することで、分解油を生成するケミカルリサイクル装置です。1台当たり「1,500kg/日」の廃プラスチックから「1,100ℓ/日」の分解油を生成することができます。

処理過程においてCO2は発生しないため、従来の焼却処理で排出していたCO2を大幅に削減することが可能です。

油化装置:アイトステック資料

処理フロー:アイトステック資料

分解油は発電機やボイラー燃料など化石燃料の代替として活用でき、エネルギーの地産地消を実現できます。また、蒸留塔の併設により「ナフサ(30%)/軽油(23%)/灯油(38%)/重油(8%)」に分留可能です。

現在、弊社工場がある福島県いわき市において、近隣のスーパーマーケットや小中学校から集めた廃プラスチックを原料とした実証実験を行っています。今後はスーパーマーケットや食品工場、製紙工場など、プラスチックが排出される場所に油化装置を設置し、廃棄物から生み出したエネルギーをその地で活用する、新たな廃棄物処理のスタンダードを構築していきます。

弊社は、廃棄物処理に革命を起こし、カーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーを実現します。

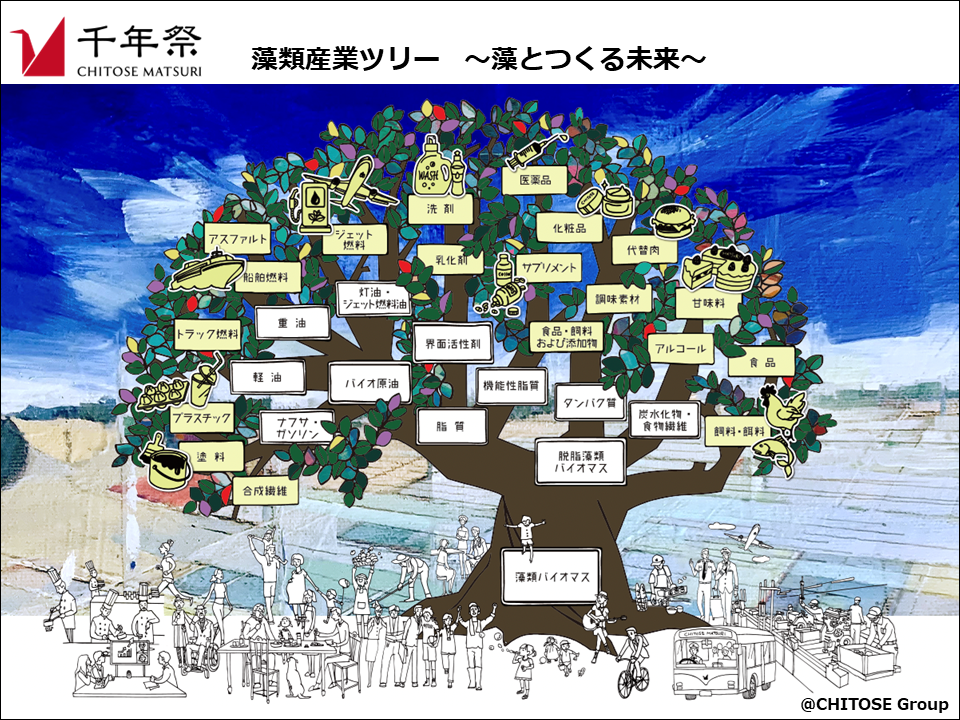

藻を基盤とした新しい社会をつくる世界初のお祭りに参加しませんか?

ちとせグループが運営するプロジェクト、MATSURI (MicroAlgae Towards SUstainable and Resilient Industry) とは、「藻を基盤とした社会」をつくり出す大きなお祭りです。

藻類は太陽エネルギーを基にCO2から多様な有機物を生成することにより、CO2削減に貢献するだけでなく、化石資源枯渇の不安を拭い去り、新しい社会の基盤となる力を持っています。

人々が垣根を越えてお祭りの踊りに興ずるように、様々なプレーヤーが立場や業種を越えて協働することで、事業が生まれ、収益を生み、産業という大きなうねりが誕生します。

2024/7/3現在、89の多種多様な機関が参画しており、共に藻類生産に関わる設備・技術の開発や、藻類バイオマスを活用した化粧品や食品、化成品など幅広い分野での用途開発を進めています。

人類史上に残る“MATSURI”に参加し、脱炭素というフロンティアで縦横無尽に藻類ビジネスを広げていきませんか?

Join us for the future, MATSURI.

MATSURIサイト: https://matsuri-partners.chitose-bio.com/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U-bgEY_3riU

Instagram: https://www.instagram.com/chitose_matsuri/

お問合せ: contact-matsuri@chitose-bio.com

※本文中の「藻」や「藻類」は全て「微細藻類」を示します。

出典:ちとせグループ資料

藻場の育成・植物の栽培・藻類の培養に活用できる海洋施肥剤の開発

我が国の沿岸域では、近年「貧栄養化」と言われる海水中の栄養塩レベルの低下、それに伴う魚類の餌不足をきっかけとする食害による藻類の生育不足、藻場の減少などが起こっています。貧栄養化の原因として、我が国の高度な排水処理技術により海洋へ流れ込む窒素やリンが減少したことが挙げられています。

弊社では貴金属のリサイクルを行う過程で、高濃度の窒素を含んだ液が発生します。現在は放流基準を遵守した上で下水道放流しており、下水処理場でさらに窒素が取り除かれています。

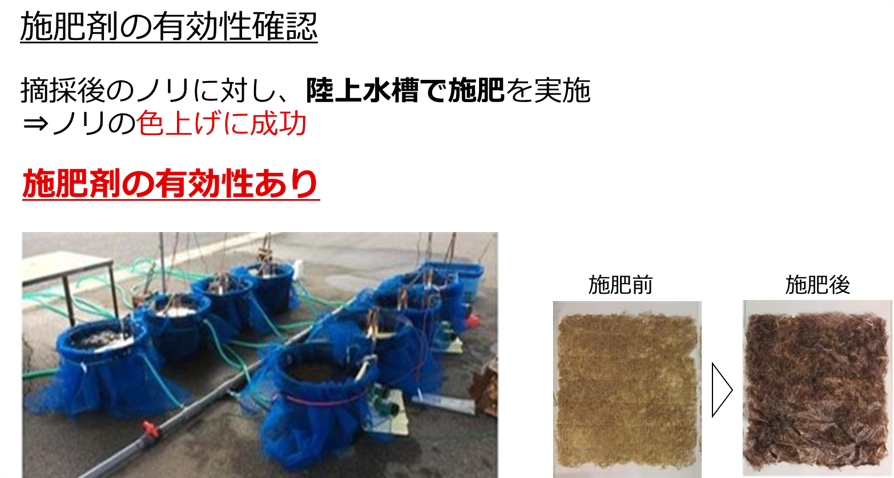

「海で窒素が足りない一方、陸地では窒素を取り除いている」という矛盾に弊社は着目し、下水道放流している窒素を有効活用できるよう、広島大学の山本名誉教授との共同研究により、安全性を確認しながら肥料製造についての技術開発を進めてきました。開発した肥料を用いたラボ試験、疑似現場試験、フィールド実証試験などを繰り返し行い、色落ちしたノリの色調を確実に回復する効果を確認しました。

開発した肥料は、養殖ノリに限らず、他の藻類や植物への適用、広くは藻場の育成などにも利用できるものと考えております。ご興味ある企業、団体の皆様からのご連絡をお待ちしております。

図 資源循環イメージ

出典:松田産業資料

図 施肥材の実証実験

出典:松田産業資料

紫外光を用いた温室効果ガス(N2O・CH4)分解技術

地球温暖化の原因となる温室効果ガスとして、二酸化炭素(以下CO2)、メタン(以下CH4、一酸化二窒素(以下N2O)、フロンガス等が知られています。CH4の地球温暖化係数はCO2の25倍、N2Oに至ってはCO2の298倍であると報告されており、温暖化に与える影響は大きい。N2OとCH4は、下水処理場や焼却炉、産業排水の処理、畜産排せつ物管理場、農耕地土壌などの現場で放出されています。N2OとCH4の分解方法は現在、高温燃焼や高温触媒方式が知られていますが、高温にする際に大量のCO2を排出してしまうことや触媒時のアンモニア利用による排水処理などが課題となっています。特に排出されるガスはかなり希薄かつガスの捕集が難しく、現状ではその対策が困難な状態です。

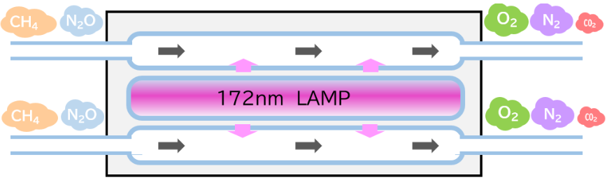

これらの課題に対し、ウシオは創業以来培ってきた紫外線技術を応用し、これらの2種類のガスを低濃度にも関わらず、1プロセスで分解・無害化できる技術を開発しました。また、低濃度だけでなく高濃度のガスに対しても有効です。

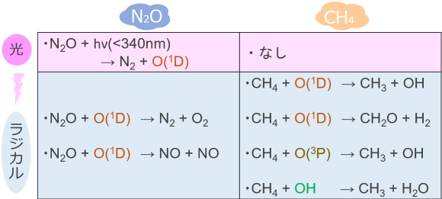

ウシオのN2Oと CH4の分解方式は「光」や光によって生じる「ラジカル(活性化学種(O(1D),O(3P),OH))」を用いた光化学反応によるものです。この光化学反応の反応初期過程に必要な光波長(340 nm以下)と、ラジカル(O(1D),O(3P),OH)を生成できる光源として、波長172 nmの紫外光を放出できるキセノンエキシマランプ(以下エキシマランプ)があります。エキシマランプは1993年に当社が初めて上市した製品であり、液晶基板の洗浄工程や半導体製造工程に応用展開され、高シェアを誇るランプです。

エキシマランプから生じる紫外線によって、空気中に含まれる酸素(O2)や水分(H2O)が分解され、効率的にラジカルが生成されます。これらの特徴を持つエキシマランプを用いた光化学反応によりppmオーダーの低濃度N2OとCH4を選択的に分解が可能となります。

光による温室効果ガス分解イメージ図

出典:ウシオ電機WEBサイト

N2Oと CH4の「光」と「ラジカル」による反応初期過程

出典:ウシオ電機WEBサイト

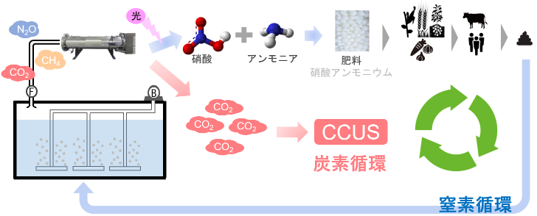

例えば下水処理場から排出されるガスに対して本技術を用いると、当社が保有する技術により、N2Oから硝酸を生成でき、さらに硝酸をアンモニアと作用させて硝酸アンモニウム(硝安)を作り、窒素成分の多い肥料として植物の栄養源とすることで植物が育成し、育成された植物を家畜や人間が食し排せつ物として下水処理場へ戻ってくる。即ち、窒素を固定化し、硝酸利用により窒素循環を実現することになります。また、CH4が分解されてできるCO2は水処理工程から排出されるCO2と合わせてCCUS等の技術を用いて炭素循環社会にも資するものです。

なお、本研究は国土交通省の「令和5年度下水道応用研究で実施する研究テーマ」に採択されております。

ウシオは今後も本技術の実用化に向け、更に研究開発を加速し、本技術を様々な排出源への社会実装を通して「地上炭素ネットゼロと、人々の幸せを両立できる世界」に「光」で貢献していきます。

ウシオの目指す循環社会

出典:ウシオ電機WEBサイト

参照URL

CO2を原料とした次世代LIMEXの開発

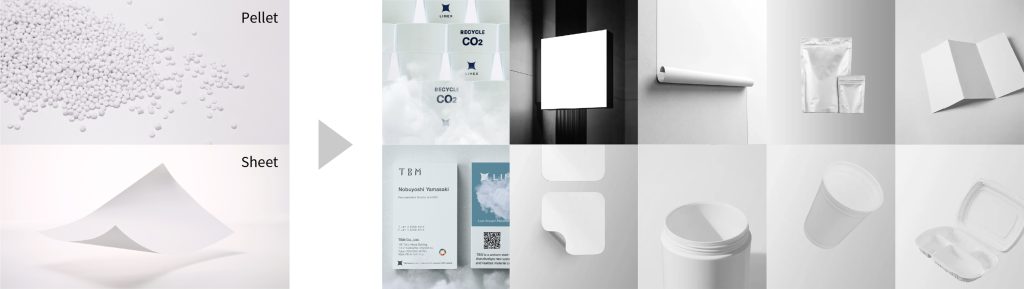

LIMEXは、炭酸カルシウムなどの無機物を50%以上含む、無機フィラー分散系の複合素材です。これまでは、豊富で枯渇リスクの少ない石灰石由来の炭酸カルシウムを使うことで、石油由来のプラスチックの使用量やライフサイクル全体でCO2排出量を減らせるプラスチックの代替素材として、また、水の消費量を減らせる紙の代替素材として、既に10,000以上(事業所数含む)の企業や自治体等に採用されています。

次世代LIMEXは、従来のLIMEXで使用されていた鉱物由来の炭酸カルシウムを、排ガス由来の CO2と、コンクリートスラッジや鉄鋼スラグなど工場から排出されるカルシウム含有廃棄物から、低環境負荷のプロセスで化学合成した炭酸カルシウムに置き換えることで、カーボンニュートラルへの貢献を推進する低炭素素材です。

カーボンリサイクル技術を使って大気や排ガス由来のCO2を吸収・固定して作る炭酸カルシウムを主原料にすることで、プラスチック代替品を製造する際、従来の石油由来のプラスチック製品と比較して、石油由来プラスチックの使用量や、ライフサイクル全体でのCO2排出量を減らすことが可能です。さらに、CO2を固定したまま、繰り返しリサイクルすることが可能です。なお、カルシウム含有廃棄物を素材の原料に使用することで、再生利用による資源の有効活用にも寄与します。

次世代LIMEX

出典:TBMウェブページ

次世代LIMEXの製造プロセス

出典:TBMウェブページ

カーボンリサイクルで作る炭酸カルシウムの用途は、従来はセメントや骨材が主に考えられていました。次世代LIMEXは、産業用フィルムや食品パッケージ、ラベル基材など、産業資材から身近な消費財まで、付加価値が高い様々な用途に使用することが可能です。

今後TBMは、今回発表した次世代LIMEXの量産を目指すと同時に、副原料である樹脂部分を従来の石油由来のものではなく、植物由来の樹脂やリサイクル樹脂を使うことで、さらに環境負荷を低減し、将来的にはカーボンネガティブな素材の開発を推進していきます。

幅広い次世代LIMEXの用途

出典:TBMウェブページ

参照URL

https://tb-m.com/business/limex2-0/

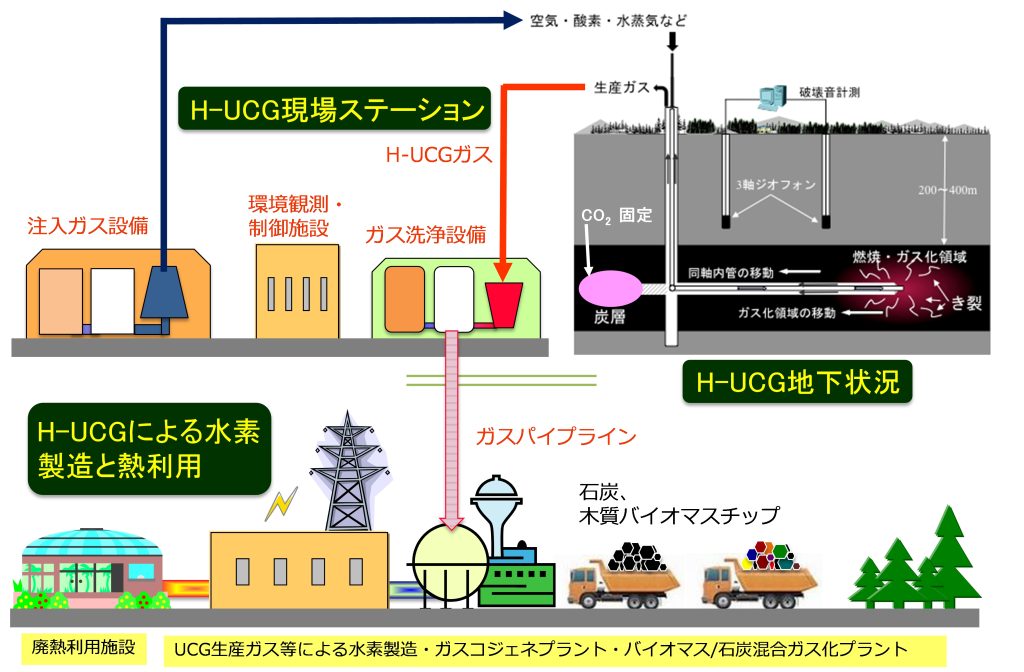

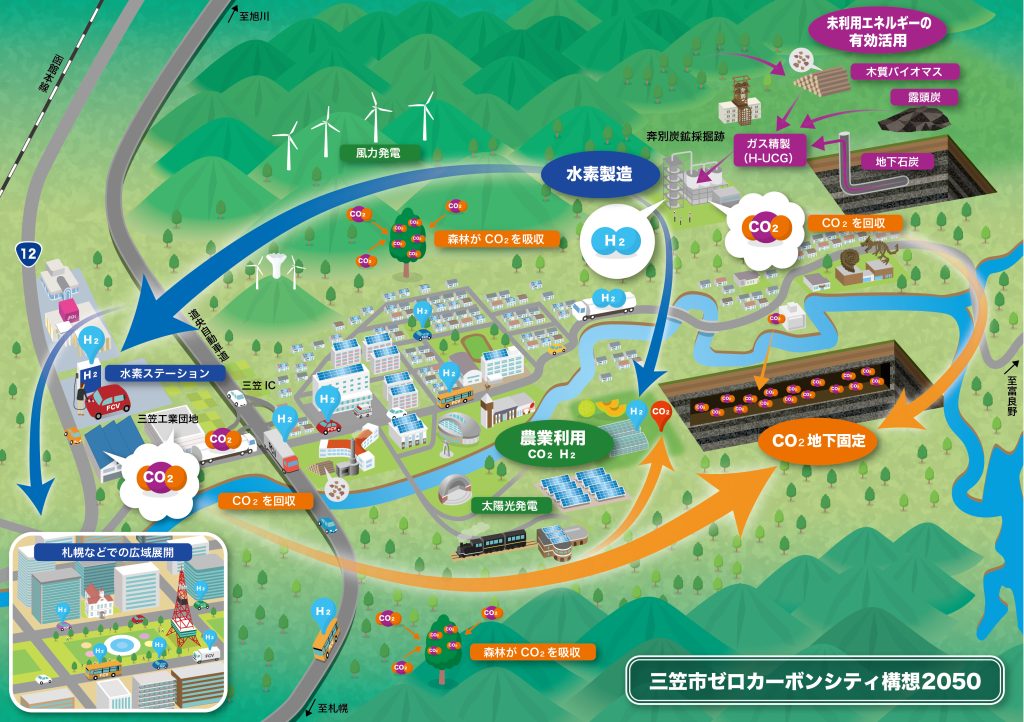

陸域CCS/CCUSと組み合わせた国内ブルー水素製造事業

北海道三笠市では、未利用資源である石炭の地下ガス化や、木質バイオマスと露頭石炭の混合によるガス化により、水素を製造する事業に取り組んでいる。水素製造過程で発生するCO2は、かつての石炭採掘跡に圧入し貯留・鉱物化させるCCS/CCUSにより、CO2排出量実質ゼロを目指す。

石炭・木質バイオマスガス化イメージ

出典:三笠市HP

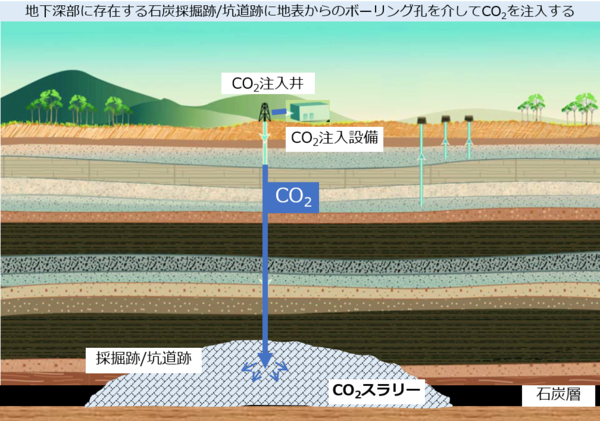

CO2固定イメージ

出典:三笠市HP

明治時代から石炭産業により発展した三笠市の地下には、多くの未採掘の石炭と、石炭の採掘跡が現存している。石炭はCO2を吸着する性質がある上、採掘跡の空洞は地圧によって潰れながらも空隙が多数存在する。これら地域の特性を活かして、CO2及びCO2と反応して固化するスラリーを圧入することで、CO2削減に加え、地盤の安定化に寄与する陸域CCS/CCUSを目指している。

三笠市では、これらのブルー水素製造を目指す取組みをH-UCG(ハイブリッド石炭地下ガス化)事業と称し、市の4大プロジェクトの一つに位置付けている。H-UCG事業が実用化されれば、「陸域CCS/CCUSと組み合わせた国内ブルー水素製造の地域モデル」として国内外の産炭地に技術展開を図りたい。また、H-UCG事業と他の4大プロジェクト(三笠ジオパーク、三笠高校・高校生レストラン、農業振興)とを相互に連携させ、新たな産業・雇用の創出とゼロカーボンシティの実現の両立を目指す。

三笠市ゼロカーボンシティ構想2050

出典:三笠市資料

なお本事業は「三笠市 H-UCG によるブルー水素サプライチェーン構築実証事業」として、2023年11月、NEDOの「水素社会構築技術開発事業/地域水素利活用技術開発」に採択され、令和7年度までの実証を目指す。

参照URL

https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00014328.html

バイオ炭コンクリートの開発と場内施設への適用

清水建設株式会社は、農地施用において炭素貯留として国のJ-クレジット制度の対象として認められている「バイオ炭」をコンクリートに混入することで、コンクリート構造物に炭素を貯留する環境配慮型コンクリート(以下、SUSMICS-C)を開発した。SUSMICS-Cは、成長過程で大気中のCO2を吸収した木材の炭化物であるバイオ炭を利用し、コンクリート内部にCO2を固定するもので、製造時に多量のCO2を排出するセメントの一部を高炉スラグで代替した低炭素セメントを併用することで、カーボンネガティブを実現できる。

バイオ炭の材料には、針葉樹や広葉樹の製材時に廃棄されるオガ粉を利用。オガ粉を炭化したオガ炭は、他のバイオ炭と比べて炭素を安定的かつ多量に固定できる特徴があり、炭素含有率は約9割、100年後の炭素残存率も約9割に上る。バイオ炭1kgあたりのCO2固定量は約2.3kgであり、コンクリート1m3あたり80kgのバイオ炭を添加することで、約183kgのCO2を固定できる。セメント材料に低炭素型の高炉セメント類を使用すれば、普通コンクリートのCO2排出量と比べて最大118%のCO2削減効果が得られる。SUSMICS-Cは、環境性能のみならず施工性にも優れ、現場でのポンプ圧送も可能で、強度についても普通コンクリートと同等であるため,コンクリート二次製品への適用のみならず、現場でのコンクリート施工にも広く対応できる。

今回、SUSMICS-Cを清水建設の場内工事用道路の仮舗装に実工事として初適用し、実証を行った。セメント材料に高炉セメントB種を使用し、コンクリート1m3あたり60kg/m3のバイオ炭を混入する配合を採用し、普通コンクリート比99%のCO2排出削減効果を実現した。施工数量は34.5m3であり、定量的なCO2削減量は約6.7トンである。普通コンクリートと同様に施工できること、試験体から採取したSUSMICS-Cのコア供試体の圧縮強度が設計基準強度を十分に満足する性能を保持していることを確認した。

今後、脱炭素社会の実現に向けて、SUSMICS-Cの適用範囲を拡大し、仮設構造物のみならず本設コンクリート構造物への適用を進める。併せて、J-クレジット制度での認証など、SUSMICS-Cの環境価値向上に向けた取組を進める。

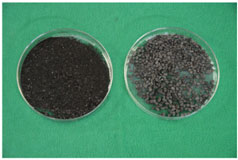

粉状および粒状のバイオ炭

出典:清水建設Webサイト

実工事への適用

出典:清水建設Webサイト

参照URL

https://www.shimz.co.jp/company/about/news-release/2023/2022070.html

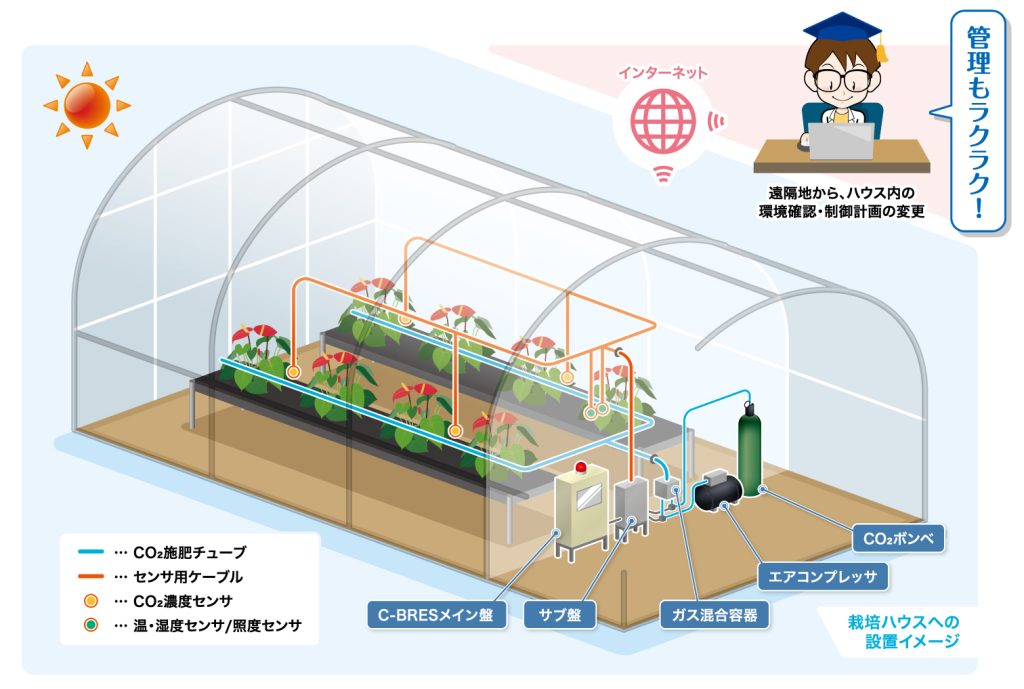

CO2局所施肥制御システム「C-BRES(シーブレス)」

新日本空調株式会社は、CO2を的に植物に吸収させるため、CO2局所施肥制御システム「C-BRES」をアースコンシャス株式会社と共同で開発した。従来の方式では栽培ハウス内全体に高濃度なCO2を充満させていたが、「C-BRES」は植物近傍にピンポイント(局所)でCO2を供給すること、さらに、 CO2の噴霧時間制御を実施することで最大90%以上、CO2の使用量削減に成功している。

「C-BRES」 検証実験1,2

出典:新日本空調

「C-BRES」 概要図

出典:新日本空調

「C-BRES」はタッチパネルを搭載した制御盤本体と各種センサ(温度・湿度・CO2濃度・照度)、電磁弁、遠隔用ルーターで構成されている。各種センサで計測した環境データは、制御盤本体に収集され、タッチパネルに表示される。また、インターネットを介して手持ちの端末で確認することもでき、遠隔監視、遠隔制御が可能なシステムである。

「C-BRES」をアンスリウム栽培に適用した場合の生長促進効果について検証した。栽培開始1年後の「CO2施肥なし」と「CO2施肥あり」のアンスリウムの草高を比較すると、「CO2施肥あり」の苗が「CO2施肥なし」よりも草高で14%生長し、CO2局所施肥制御による生長促進効果が確認された。(新日本空調検証実験によるデータ)

「C-BRES」 検証実験1,2

出典:新日本空調

参照URL

https://www.snk.co.jp/csr/topics/detail/?itemid=378&dispmid=1635

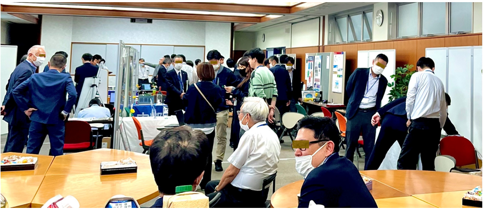

【交流会開催】炭素循環で未来を創る! オープンイノベーションのための異分野交流

名古屋産業科学研究所中部TLOとカーボンリサイクルファンドは、炭素循環、環境負荷の低減、持続可能な食糧生産、オープンイノベーションをテーマとして異分野交流会を名古屋市で共同開催しました。各分野のトップランナーが招待講演を行い、大学の産学連携部門からは推薦された研究成果が展示されました。また、スタートアップや企業からの最新技術製品、研究助成プログラム、そして新たなオープンイノベーションプラットフォームの紹介も行われ、参加者数は合計88名、講演および展示は26件にのぼりました。

本イベントの4日前にGX推進法が衆議院本会議で成立したことを受け、中部経済産業局の担当官によるタイムリーな招待講演が行われ、参加者から大変好評を博しました。アンケート調査では、次回も参加したいと回答した方が全体の88.6%に達しました。また、このイベントがきっかけとなり、新たな共同研究がスタートしたり、研究助成の獲得に成功するなど、カーボンリサイクルの実現に向けた具体的な取り組みが始まっています。

講演出展者

出典:中部TLO資料

イベント会場の様子

出典:中部TLO資料

参照URL

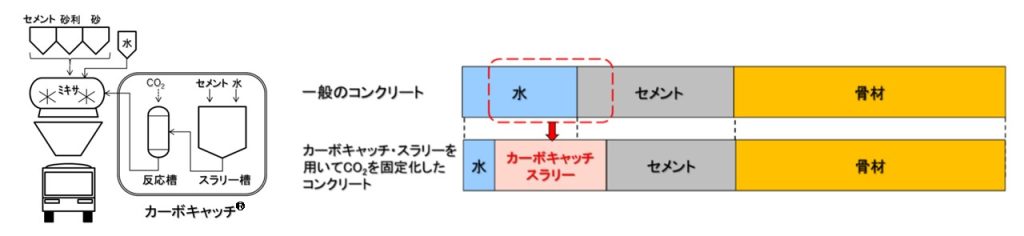

CO2を効率よくフレッシュコンクリートに固定化するシステムの開発に成功

太平洋セメント株式会社は、フレッシュコンクリートに、CO2を効率よく固定化するシステム「カーボキャッチ®」を開発した。「カーボキャッチ®」は、 CO2を満たした密閉容器内にセメントと水との混合物であるセメントスラリーを循環させることにより、効率よく CO2を固定化することを可能にした当社独自のシステムで、セメントスラリーに供給した CO2の 90%以上(セメントスラリー中のセメント 1トン当たり 330 ㎏以上)を固体状の微細な炭酸カルシウムとして効率よく固定化できる。

「カーボキャッチ®」は、NEDOの助成事業「炭素循環型セメント製造プロセス技術開発(2020~2021 年度)」で得られた知見をベースに、回収された CO2をセメント・コンクリ-ト系材料に固定化させるカーボンリサイクル技術開発 の一環として確立した。 カーボキャッチ®・スラリーを用いて製造した消波ブロックは、コンクリート 1m3当たり 約 8.0kg(23kg/t-cem*)の CO2を固定化しており、これは NEDO が目標とした 10 ㎏/t-cemを上回る結果。カーボキャッチ®・スラリー(図参照)を使用した場合においても、従来のコンクリートと同等以上のフレッシュ性状、強度発現性・耐久性、ブリーディング量の抑制、凝結時間の短縮等 の特長を得られることを確認した。

「カーボキャッチ®」の実用化へ向けて、プレキャストコンクリート製品を対象とした実機製造試験を関連会社で行うとともに、舗装用コンクリートとしての 適用性を評価するため同社熊谷工場で試験施工を実施した。いずれも従来のコンクリートと同等以上の品質であることが確認され、本システムが汎用的なコンクリート製造に適用可能 な CCU 技術であることが示された。

「カーボキャッチ®」は様々な用途にも適用できる可能性があり、現在、あらゆる分野への 展開を視野に入れた研究開発を進めている。

左;カーボキャッチ®のシステム 右;カーボキャッチ®・スラリーを用いたコンクリート配合の概念図

出典:太平洋セメントWebサイト

左;カーボキャッチ®・スラリーを用いて製造した消波ブロック

左中;カーボキャッチ®・スラリーを用いて製造したプレキャストコンクリート製品(ガードレール用連続基礎ブロック)

右中・右;カーボキャッチ®・スラリーを使用した舗装コンクリートの試験施工

出典:太平洋セメント資料

*コンクリート製造時にはカーボキャッチ®・スラリーだけでなくセメントを使用するため、原単位が変化する

参照URL

https://www.taiheiyo-cement.co.jp/news/news/pdf/230315_1.pdf

ダイレクトバイオマス燃料電池の開発

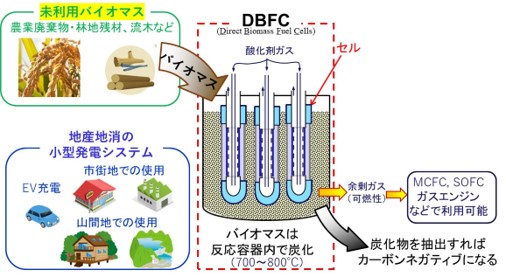

電力中央研究所では、未利用の木質系バイオマスを有効利用するために、小型かつ低コストで高効率な発電が可能なダイレクトバイオマス燃料電池(Direct Biomass Fuel Cells, DBFC)の開発を進めている。DBFC は、ボイラやガス化炉を必要とせず小型化が可能であり、バイオマスを構成する固体炭素と揮発成分の化学エネルギーを、直接、電気エネルギーに変換できるため、高効率な発電が期待できる。当所が独自開発したDBFCは円筒形状であり、電池の外側を構成する電極(燃料極)への木質系バイオマス燃料の供給が容易である。バイオマス燃料は700~800℃程度になっている反応容器内に投入され、炭化される。その際に、固体炭素(炭化物)と揮発成分(水素、一酸化炭素などの可燃ガス、二酸化炭素、窒素、水蒸気など)が生成し、これらは共に発電に利用される。また、反応容器内で生成した固体炭素(炭化物)を取り出し、バイオ炭として農地に散布または地中に埋設すれば、植物が吸収したCO2を固定化して環境から隔離することになり、ガーボンネガティブエミッション技術にも繋がる。

ダイレクトバイオマス燃料電池(DBFC)の利用形態

出典:電力中央研究所報告 EX22011

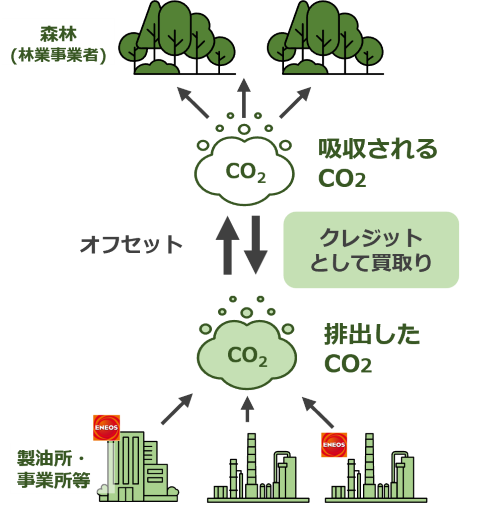

森林吸収によるクレジット創出を推進

ENEOSグループは、2040年自社排出分のカーボンニュートラル実現に向け、重要なCO2除去手段として森林等の自然吸収の活用を進めています。日本国内および森林事業のポテンシャルの高い海外にて、植林、森林の保全、適切な森林管理の実施により自然吸収を増やし、カーボン・クレジット※を創出することで、自社の温室効果ガス排出量をオフセットします。

※カーボン・クレジット: 温室効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証する制度

森林吸収の増加に向けた取り組み

出典:ENEOS資料

日本国内では愛媛県久万高原町と新潟県農林公社に続き、2023年11月に日本生命と共同で北海道森町における森林由来のカーボン・クレジット(J-クレジット)創出に合意しました。こうした森林を活用した事業への関与は、国内林業振興にも寄与できると考えています。また、海外では北米における大型森林ファンドへ出資しています。

さらなる事業拡大に向けて、引き続き自治体や林業公社といった森林管理者や、海外パートナーと連携した取り組みを推進してまいります。

参照URL

・カーボンニュートラル基本計画(15ページ)

https://www.hd.eneos.co.jp/company/system/pdf/e_hd_jp_ot_fy2023_01.pdf

・統合レポート(50ページ)

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5020/ir_material_for_fiscal_ym3/142283/00.pdf

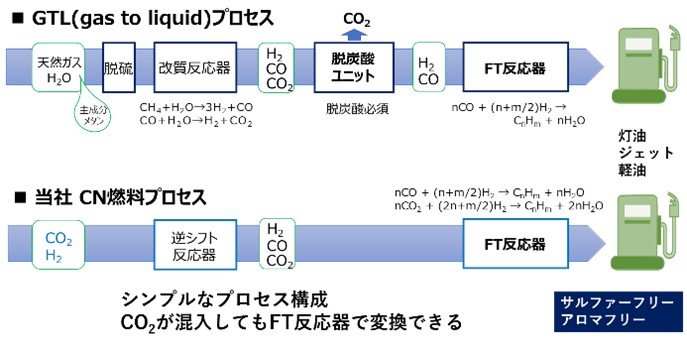

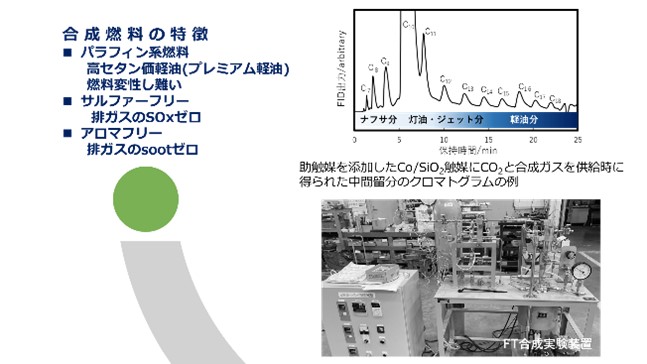

FT合成によるCO2を活用した液体燃料合成技術の開発

住友重機械工業株式会社は、CO2活用技術としてミネラル化技術*、藻類培養技術、ダイヤモンド電極によるCO2の電気化学的還元、カーボンリサイクル液体燃料技術などの開発を進めている。カーボンリサイクル液体燃料技術については、CO2を炭素源とするフィッシャー・トロプシュ(FT)合成**で灯油、ジェット燃料、軽油相当の中間留分に変換することにより、現在流通している移動体燃料と組み合わせるなどエンドユーザーの負担を抑制出来る可能性がある。

反応特性を改善する助触媒を添加したFT触媒を用いることによりCO2-CO-H2フィードにおいて常圧でも液状炭化水素およびワックス分が生成されることを確認。CO2を含むフィードを用いるスラリー床反応形式FT合成の検討を進めており、2025年に50L規模ベンチ試験を開始すべく、技術開発を進めている。

FT燃料合成プロセス

出典:住友重機械工業資料

合成燃料の特徴

出典:住友重機械工業資料

*バイオマス灰から抽出したカルシウム分にCO2を吹込みCaCO3として固定する技術

**COと水素から触媒反応で石油代替となる液体高水素を合成する反応プロセス

参照URL

二酸化炭素を20%混合した合成ガスからのFT合成燃料生成に成功

オンサイトでの「CO2資源化サービス」を開始

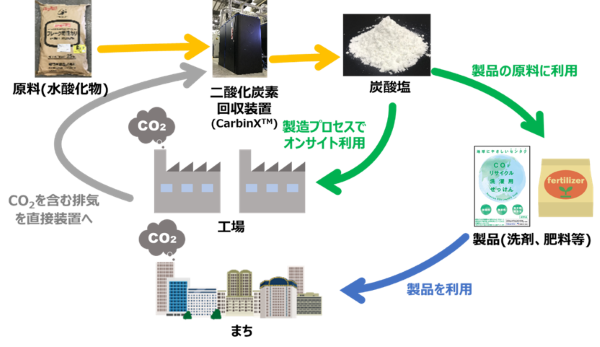

東京ガス株式会社は、都市ガス機器利用時の排気に含まれる二酸化炭素(CO2)と水酸化物を反応させ、様々な用途で利用可能な炭酸塩(炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム等)をお客さま先(オンサイト)で製造する「CO2資源化サービス」(以下、本サービス)を2023年10月より開始した。

本サービスは製品の製造プロセスで炭酸塩をオンサイト利用する工場等の産業用のお客さまを中心に展開していく。加えて、オフィスビルや商業施設等、炭酸塩のオンサイト利用が難しいお客さまに向けても本サービスを展開していくことを目指し、炭酸塩を洗剤や肥料等の製品の原料として利用する等、炭酸塩の利用用途を拡大する取り組みも進める。

本サービスのカーボンリサイクルのイメージ

出典:東京ガスプレスリリース

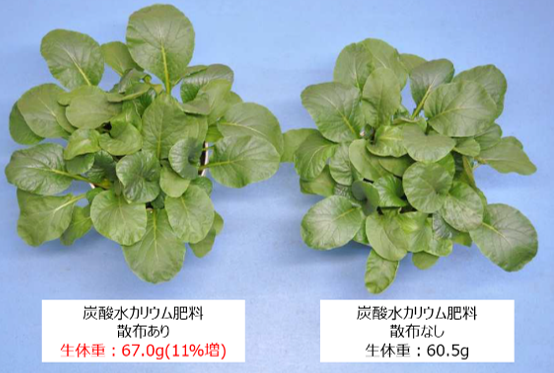

今回、ヱスケー石鹸株式会社と共同で、ガス機器排気中のCO2を吸収した炭酸塩(炭酸カリウム)を活用した「CO2リサイクル洗濯用液体せっけん」を開発した。また、ガス機器排気中のCO2を吸収した炭酸塩(炭酸水素カリウム)が肥料として効能があることを評価・確認し、東京ガス独自で「エコカリウム®」という名称で農林水産大臣による普通肥料の登録を受けている。

このようなCO2リサイクル製品がCO2を排出した地域(まち、工場等)の中で利活用される「地域におけるカーボンリサイクル」も視野に、今後、お客さまと共に、CO2リサイクル製品の利用モデル構築を目指していく。

液体洗剤パッケージイメージ

出典:東京ガスプレスリリース

小松菜の栽培試験による肥料の効能検証

出典:東京ガスプレスリリース

参照URL

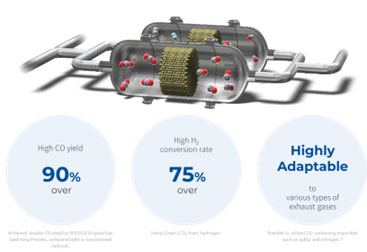

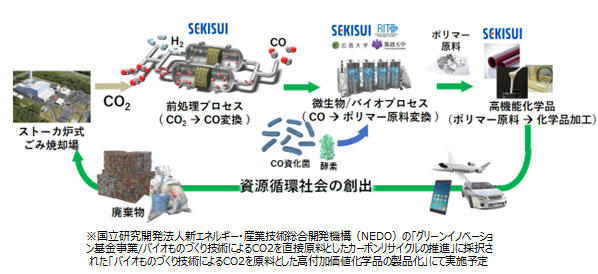

収率90%をワンパスで実現するCO2→CO変換技術

積水化学は二酸化炭素(CO2)を一酸化炭素(CO)に高収率で変換するケミカルルーピング型逆シフト反応技術を開発し、

CO2から変換したCOを経由するCCUSプロセスの確立とサステナブルな社会の実現に向けた技術開発を推進している。

CO2からCOに変換する技術として知られている水性ガス逆シフト反応は、平衡反応であることから

CO2からCOへの収率は50%程度であるが、当社は独自開発したケミカルルーピング技術と触媒によりCO収率90%以上を達成した。

更に、貴重な資源である水素を無駄なく活用するため、水素の転化率も75%以上に向上させているとともに、

硫黄系不純物への耐性も評価し、排ガス由来CO2への処理適正の確認も進めている。(図1)

図1 ケミカルルーピング技術概要

出典:積水化学工業資料

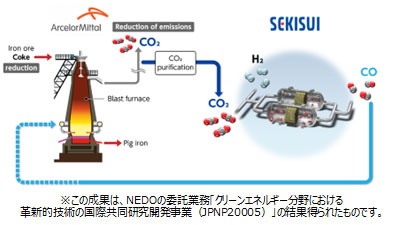

本技術の実証は、2021年度からのNEDO委託事業で、アルセロールミタル社と鉄鋼由来排ガスを用いて進めており、

CO収率90%以上、水素転化率75%以上を達成、現在スケールアップを検討している。(図2)

図2 アルセロールミタル社との実証内容

出典:積水化学工業WEB(一部加工)

鉄鋼プロセス以外にもバイオモノづくり技術への適用を検討しているほか、東海カーボン(株)や

コスモエネルギーホールディングス(株)と協定を締結しCCUSの実現に向けた取組みを進めており、

CO2変換やCO供給需要があるパートナー候補の探索を幅広く進めている。(図3)

図3 ゴミ焼却場由来CO2を用いる高付加価値化学品合成

出典:積水化学工業WEB(一部加工)

参照URL

https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1388996_40075.html

https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1386118_40075.html

https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1386374_40075.html

https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1393845_40075.html

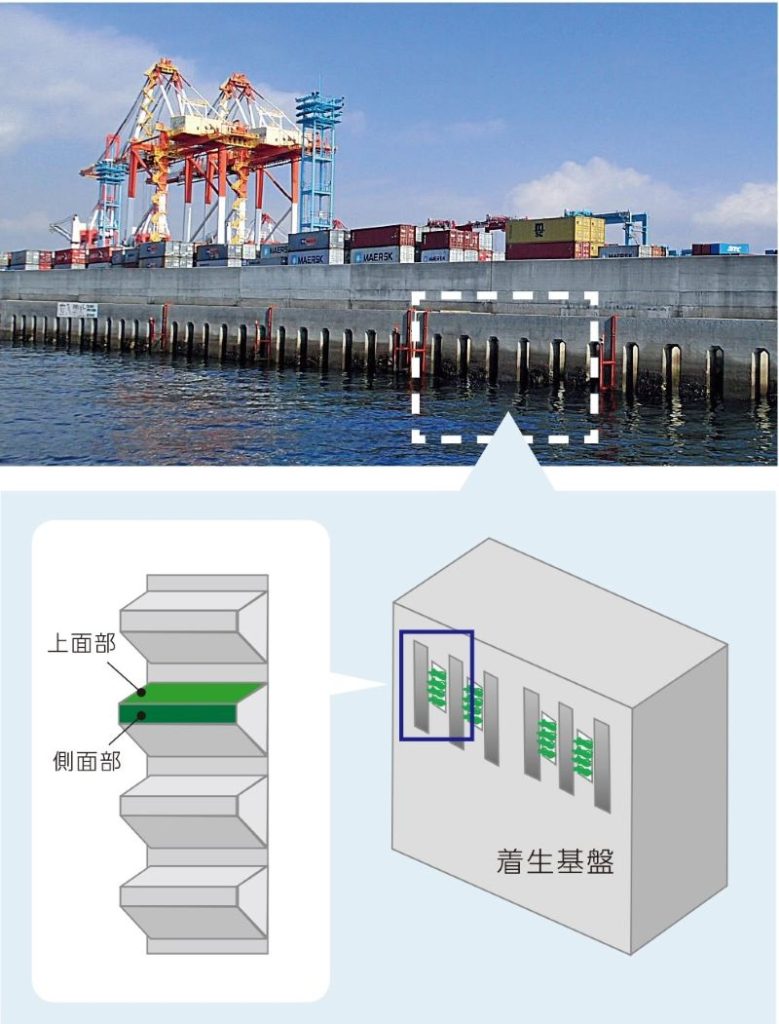

港湾構造物に海藻を繁茂させCO2吸収源とする技術開発

東亜建設工業株式会社は、港湾・沿岸域におけるブルーカーボン生態系を拡大させる技術の一つとして、直立の護岸等の港湾構造物への海藻着生に関する技術検討に取り組んでいる。検討では、関東地方整備局の実海域実験場提供システムを活用し、横浜港南本牧ふ頭の護岸に海藻の着生・生育を促す角部を有する突起形状の着生基盤を設置し、モニタリングを行っている。設置約1年後には、着生基盤の上面や角部を起点として、アオサ属等の緑藻類の着生が確認されている。このことから、角部を有する着生基盤を設置し、形状変化を与えることにより、海藻の着生を促し、CO2吸収源となるブルーカーボン生態系の形成につながることがわかった。今後、多様な海藻がより効果的に着生・生育しやすい形状や方策を検討し、技術確立することを目指していく。

スリット式ケーソン護岸と着生基盤のイメージ

出典:東亜建設工業Webサイト

設置約1年後の着生基盤の海藻着生状況

出典:東亜建設工業Webサイト

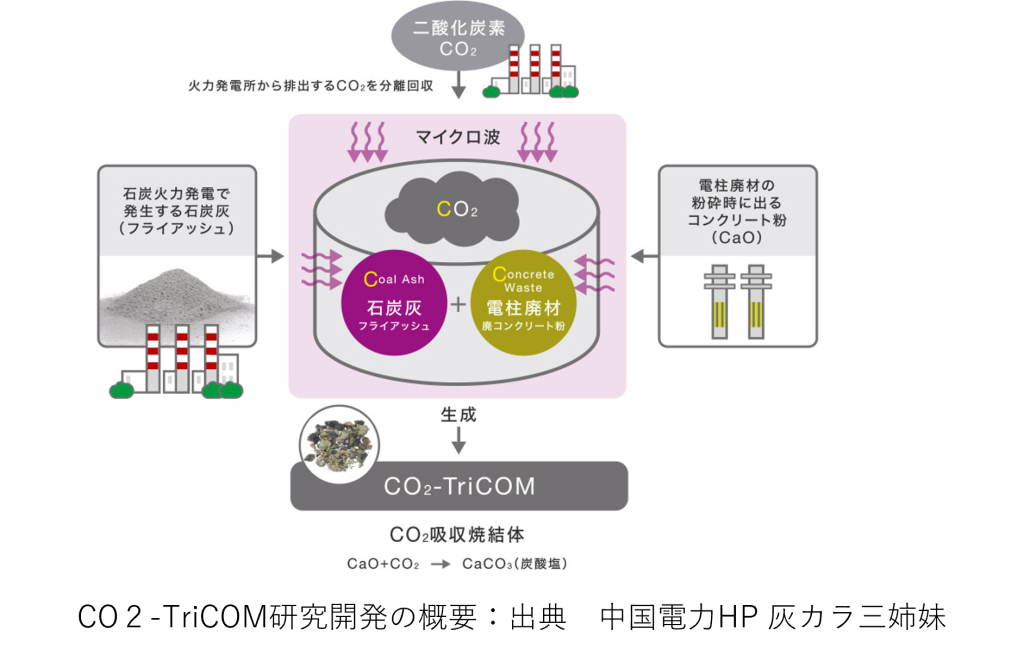

マイクロ波によるCO2吸収焼結体(CO2-TriCOM)の開発

廃棄物にCO2を「取り込む」ことで新たな製品として生まれ変わらせる画期的なカーボンリサイクル技術です。

NEDO※が実施する「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発」の委託事業として、2020年7月から国立大学法人広島大学、中国高圧コンクリート工業株式会社(再委託先:中部大学)と共同で実施しています。

混合した材料にマイクロ波を照射することで,粉状の材料が溶融焼結します。CO2をその過程で吸収し,焼結体に固定化します。

※国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

参照URL

・プレスリリース 石炭火力発電分野のカーボンリサイクル技術「CO2-TriCOM」(シーオーツートリコム)がNEDO公募事業に採択されました

https://www.energia.co.jp/press/2020/12589.html

・中国電力HP 灰カラ三姉妹

https://www.energia.co.jp/business/sekitanbai/sdgs/news_001.html

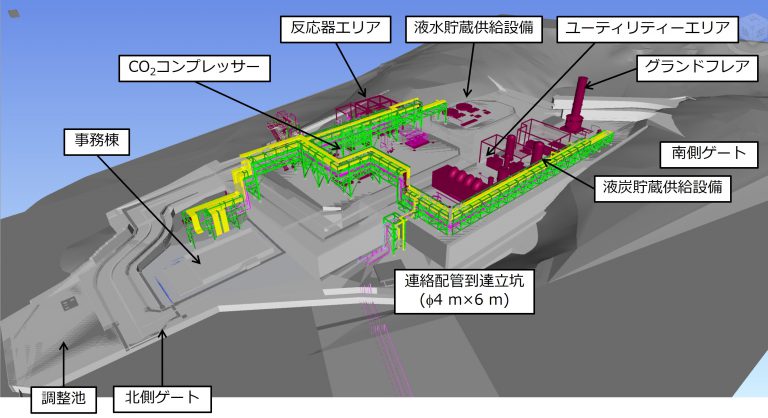

NEDO事業によるINPEXのCO2-メタネーションの取組み紹介

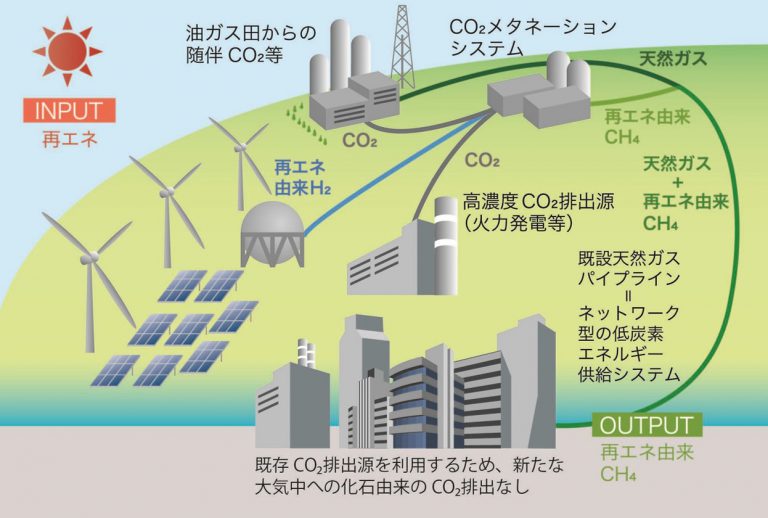

INPEXは、NEDO事業を通じて世界最大級となる400 Nm3-CO2/hのメタネーション設備を構築し、e-methane(合成メタン)を弊社ガスパイプラインへ注入する実証試験を実施します。

メタネーション試験設備(建設予定)3次元モデル俯瞰図

メタネーション事業イメージ

INPEXと大阪ガス株式会社は共同で、INPEXがNEDOから採択された助成事業のもと、都市ガスのカーボンニュートラル化に向けたCO2-メタネーションシステムの実用化を目指した技術開発事業を2021年より開始し、2023年からは世界最大級となる家庭用1万戸分に相当する400 Nm3-CO2/hの試験設備の建設を進めております。現在、造成工事の大部分が終了し、2023年10月24日より同設備の起工式を経て、プラント本工事に着手しています。当該試験設備は、新潟県長岡市に位置する越路原プラント内で分離・回収した随伴CO2を用いて、e-methaneを製造します。また、実証事業で製造した合成メタンはINPEXの都市ガスパイプラインへ注入し需要家にお届けする予定です。

参照URL

https://www.inpex.co.jp/company/movie.html#methanation_movie

CO2からの液体燃料製造技術の開発

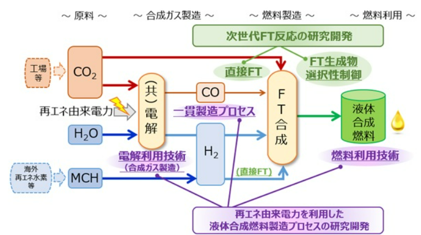

出光興産株式会社は、CO2を原料とした化学品製造の実現や炭化水素製造に最も親和性が高いと考えられるフィッシャー・トロプシュ反応(FT反応/合成)*の次世代技術開発と液体合成燃料一貫製造プロセスの構築と最適化、さらに将来のスケールアップに向けた研究開発に参画している。この研究はNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託事業として行われている。

FT反応による液体合成燃料一貫プロセス

出典:NEDO Webサイト

(https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101410.html)

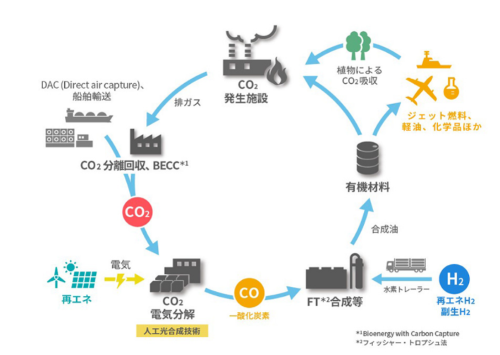

さらに人工光合成技術を用いた電解による地域のCO2資源化検討事業を東芝エネルギーシステムズ株式会社、東洋エンジニアリング株式会社等と共に環境省地球環境局が公募した「二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築促進事業」にて提案し、委託事業として採択された。

東芝エネルギーシステムズが開発を進めるCO2電解装置を用い、CO2の分離回収からSAF製造、消費までの全工程を実証することを想定した基本計画を作成し、また事業成立性を評価する。

CO2資源化を通じた炭素循環社会モデルイメージ

出典:出光興産Webサイト

(https://www.idemitsu.com/jp/news/2021/210824_2.html)

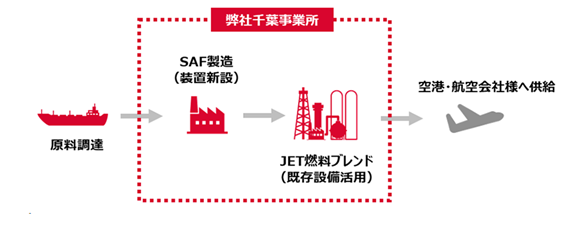

また、出光興産がSAFの普及の為に提案する「最先端のATJ**プロセス技術を用いたATJ実証設備の開発と展開」がNEDOの「グリーンイノベーション基金事業/CO2等を用いた燃料製造技術開発プロジェクト」の一つとして採択された。国内初の大規模SAFサプライチェーン構築を目指し、長期的には上述のような炭素循環社会を見据えている。

SAFのサプライチェーン構築

出典:出光興産Webサイト

(https://www.idemitsu.com/jp/news/2022/220419_2.html)

*COと水素から触媒反応で石油代替となる液体高水素を合成する反応プロセス

**Alcohol to Jet。エタノールからSAFを製造する技術・プロセス。SAFの国際規格ASTM認証「ASTM D7566 Annex5」として認証されている。

最近のコメント