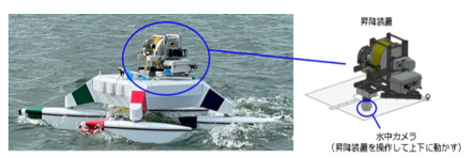

ブルーカーボンの算定に水上ドローンを活用

株式会社KDDI総合研究所は、三重県鳥羽市、KDDI株式会社と、2022年6月に水上ドローンを活用してブルーカーボン算定に必要な藻場調査の実証実験を実施した。

本実証では水上ドローンはスマートフォンで設定した航路を自律航行し、搭載した水中カメラで対象藻場を撮影しながら海草や海藻の分布面積調査を実施。撮影映像の分析により、海草や海藻が占める面積の割合である被度の把握が可能なことを確認した。従来、鳥羽市で海草や海藻の分布面積調査を実施する場合、ダイバーによる潜水目視を行っていた。今後、水上ドローンの活用により、専門家の意見や判断を取り入れた遠隔での航行や、正確な位置を常時把握した定点観測が可能となる他、ダイバーによる調査の事故発生リスクが低減され、遠隔でのモニタリングや制御が可能なため、大幅な業務DXを期待できる。

この取組は、2023年3月、第31回地球環境大賞*を受賞した。

水上ドローン

出典:KDDI総合研究所Webサイト

第31回地球環境大賞ロゴ

出典:KDDI総合研究所Webサイト

*「産業の発展と地球環境との共生」を目指し、1992年に創設。フジサンケイグループが主催し、経済産業省、環境省、文部科学省、国土交通省、農林水産省、総務省、日本経済団体適合会、日本商工会議所後援

参照URL

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2022/08/23/6212.html

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2023/03/01/6574.html

CO2とグリーン水素を使用した環境循環型メタノール事業の事業化と海外提携

三菱ガス化学株式会社は、CO2、廃プラスチック、バイオマス等を、メタノールに転換して化学品や燃料・発電用途としてリサイクルする「環境循環型メタノール構想 “Carbopath ” 」を推進。メタノールはさまざまな製品に利用することができ、CO2より製造できることから、CCU の導入を通じたカーボンニュートラル社会構築の上で強力な資源となると期待されている。

三菱ガス化学は、豪州拠点のCement Australia Pty Ltd*(以下CA)と新たに開発した環境循環型メタノール製造技術を適用し、CAのグラッドストーン工場(豪州クイーンズランド州)から回収するCO2とグリーン水素を原料としたメタノール製造販売の事業化検討実施に 合意する覚書を締結した。この提携により三菱ガス化学とCAはネットゼロの未来への移行を加速するCCU手法の確立を目指す。CAは豪州におけるグリーンコンストラクション先導企業として、事業活動から排出されるCO2を回収及び高付加価値製品への利用を進め、グリーン建材の大規模展開やCO2 分離回収・有効利用などの次世代技術を通じて、同国の2050年までのネットゼロ目標に取り組む。

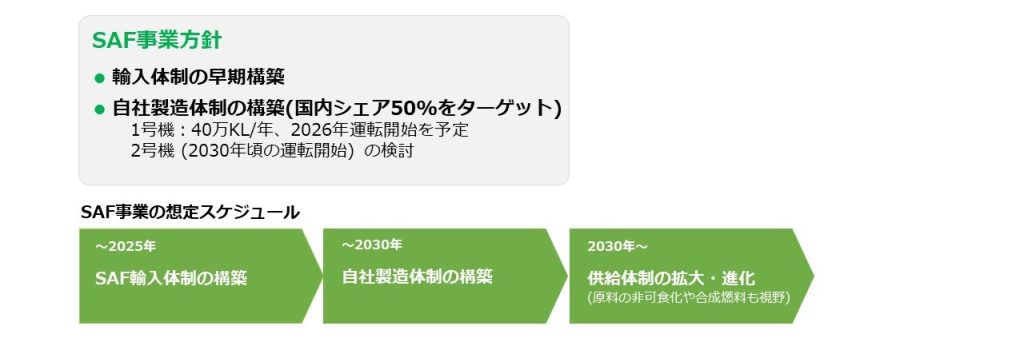

持続可能な航空燃料(SAF)の供給に向けて

航空分野では、2020年以降に温室効果ガスの排出を増加させないためのCORSIA※1規制が導入されています。さらに2022年10月、温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロにするという目標を国際民間航空機関(ICAO)が採択しました。また日本国内でも、2030年に航空燃料の10%を持続可能な航空燃料(SAF) ※2に置き換えるという目標を国土交通省が設定しています。

こうした動きを見据えENEOSグループは、2025年度までにSAFの輸入体制を構築するとともに、自社製造体制の構築に注力しています。

※1 CORCIA: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviationの略。国際民間航空のためのカーボン・オフセット及び削減スキーム

※2 持続的な航空燃料(SAF):従来のジェット燃料が原油から精製されるのに対し、廃食油・サトウキビなどのバイオマス燃料や、都市ごみ・廃プラスチックを用いて生産され、廃棄物や再生エネルギーが原料のため、ジェット燃料と比較して約60~80%のCO2削減効果を見込む

-1024x432.png)

カーボンニュートラル・循環型社会の実現に向けた取り組みの推進

出典:ENEOS資料

自社製造体制の構築に向け、 2026年に和歌山製油所設備を活用した年間40万KLの量産体制構築を目指し、フランスのTotalEnergies社と共同検討を進めています。また、豪州においてもSAFの製造設備を開発すべく、Ampol社と共同検討を進めています。

参照URL

・カーボンニュートラル基本計画(7ページ)

https://www.hd.eneos.co.jp/company/system/pdf/e_hd_jp_ot_fy2023_01.pdf

・統合レポート(47ページ)

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5020/ir_material_for_fiscal_ym3/142283/00.pdf

国内初、商業ベースでの継続的な船舶用バイオ燃料調達開始

豊田通商株式会社は、2021年にシンガポール港で初のバイオ燃料の運航実証を実施した。以降、名古屋港においては、港内を運航するタグボートや内航船に燃料供給船を横付けして燃料を供給するShip to Ship方式でのバイオ燃料の供給トライアルを含むバイオ燃料の有効性や供給のオペレーションとの商用化に向けた検証を経て、2023年4月に、国内初となる商業ベースでの継続的な船舶用バイオ燃料供給を開始した。

供給するバイオ燃料は、豊田通商がリサイクル会社と連携し、トヨタグループや豊田通商グループ企業の社員食堂などから回収した廃食油を継続的に調達し、原料の一部として精製、重油と配合したものを使用している。

バイオ燃料の供給を受ける自動車運搬船と供給を行う燃料供給船

出典:豊田通商Webサイト

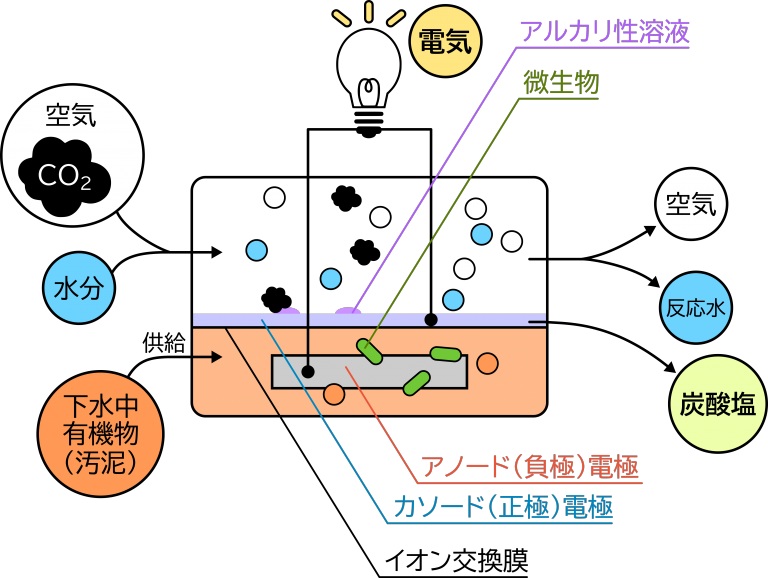

微生物燃料電池を利用した二酸化炭素ガス回収・固定化技術

新日本空調株式会社は2021年より国立大学法人東北大学(総長 大野英男)大学院工学研究科の佐野大輔教授とともに二酸化炭素の回収・固定化技術の実用化研究を進めている。

本研究では、アルカリ性溶液に二酸化炭素を化学反応で吸収させる化学吸収法において、微生物燃料電池(Microbial fuel cells:MFC)を用い、独自の手法でアルカリ性溶液を生成している。MFCとは、微生物の代謝能力を利用して有機物などを電気エネルギーに変換する装置である。これまでMFCは、下水や汚水などに含まれる有機物を供給することで、有機物の酸化分解(水処理)を行いつつ、発電を行なうことを主な目的として研究開発が進められてきた。

空気カソード式MFCによる大気中二酸化炭素固定の模式図

出典: 新日本空調

東北大学での実験状況

出典: 東北大学

新日本空調と佐野教授らのグループは、エアカソード型と呼ばれる、大気中の酸素を直接利用する方式のMFCを運転する過程で、アルカリ性溶液が生成されることに着目し、ここに二酸化炭素を反応させることで、二酸化炭素ガスを化合物(炭酸塩)として回収・固定化する手法を考案した。この手法によって、①有機物の酸化分解(水処理)、②発電、③二酸化炭素回収・固定化の3つの効果が期待できる。

また、本研究は2022年に一般社団法人カーボンリサイクルファンドからの研究助成を受けている。この研究助成を活用し、 2023年6月から実際の汚水処理設備で有機物をMFCに供給し、連続運転を行い、その運転データを取得する検証試験を実施した。

参照URL

https://www.snk.co.jp/news_info/news/?itemid=452&dispmid=892&TabModule1201=1

CO2を吸着しガラスの原料へカーボンリサイクル

レブセルでは空気清浄機やエアコンなどの機器類に弊社独自のCO2吸着フィルターを搭載することで、身近な場所からでも二酸化炭素を回収できるDACシステムを提案しています。第1弾として日本エアーテック株式会社様との共同開発で、日本エアーテック社製のHEPAフィルター付空気清浄機に我々のCO2フィルターを搭載することでDAC機能付きの空気清浄機として発売を開始します。我々のフィルターは化学反応で二酸化炭素を吸着固定しガラスの原料に変化する特徴が有る為、将来はCO2を吸着固定した使用済みフィルターからガラス製品を作り、DAC由来のエコなガラス製品として販売できるような仕組みを作りたいと考えています。

CO2フィルター

出典:レブセル資料

ガラス化に成功

出典:レブセル資料

フィルターの搭載先としては、空気清浄機やエアコン、換気扇などの空調機、吸気や排気などのダクト内など様々な場所が考えられます。

また、設置場所としては、店舗、事務所、ホテル、病院、学校、体育館、映画館、工場、その他、自動車や電車などのモビリティーにも可能性が広がると考えています。

ガラス製品については、コップやお皿、瓶ガラスなどから始まり、将来は、板ガラスや自動車のガラス、太陽光パネルなどのガラスに利用できればと考えています。

レブセルでは、CO2フィルターの搭載機器、設置場所、レコガラスの製品化など、協業先を募集しています。

*レコガラス:リサイクル・エコ・ガラスの略で商標登録済

DAC機能付き空気清浄機

出典:レブセル資料

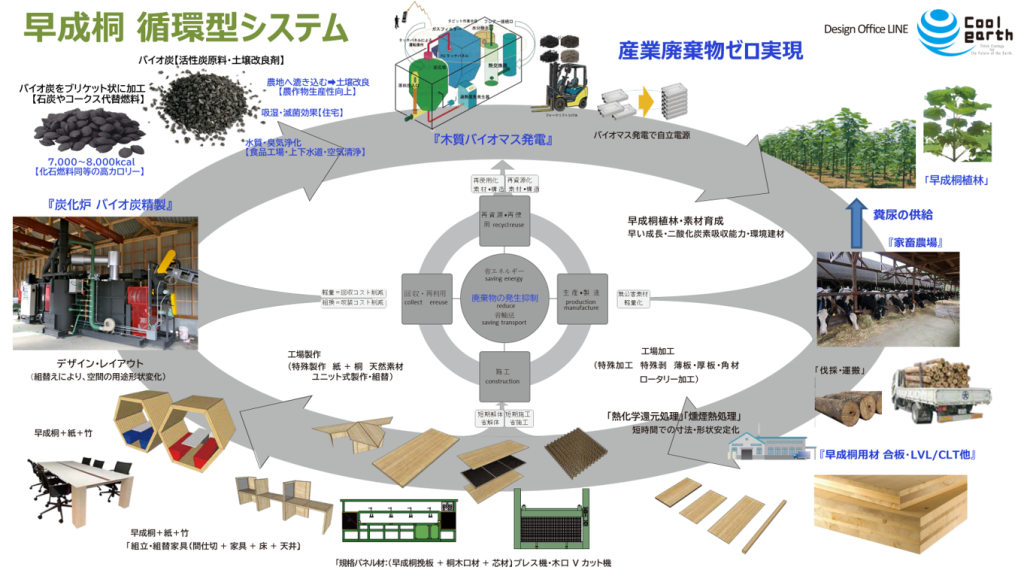

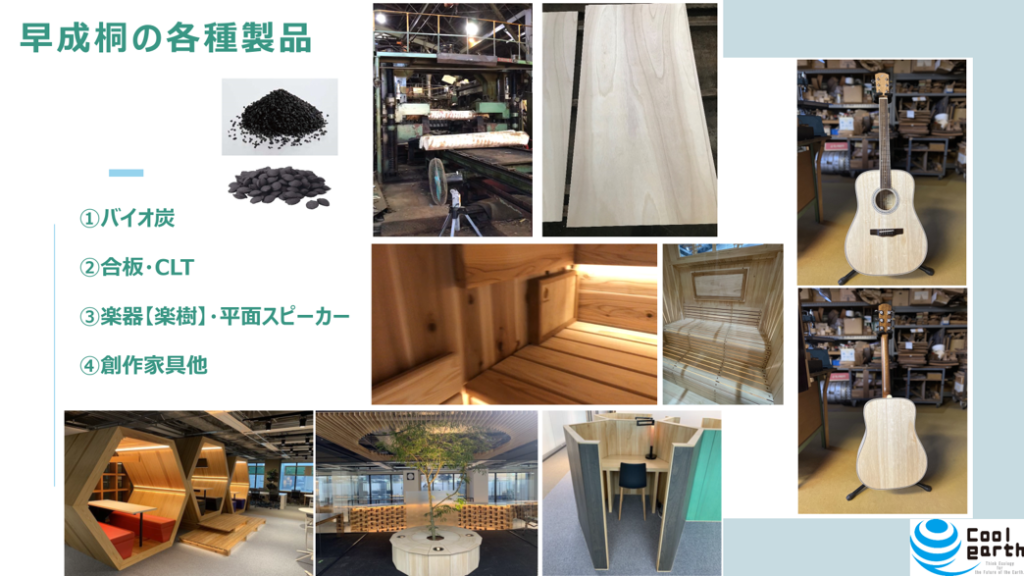

早成桐『ジャパロニア』植栽によるCO2吸収と地方創生

一般社団法人クール・アースは早成桐『ジャパロニア 品種登録申請中』と言う早生樹【4~5年で胸高直径35~40㎝、樹高15m】の種子からの育苗~植樹~育生管理~成木後の各種製品化の開発まで一貫した取組みを行なっており、今年で15年目を迎えます。

2020年には大学機関との共同研究で、42.6㎏/年/本のCO2吸収量の数値化を算出。2021年には国内30都道府県にて約15,000本の試験植栽を行ない、各地で順調に生育中。2023年度も11月までに約6,000本の植栽を実施。

植栽後4~5年で直径35㎝~40㎝ 樹高約15mに成長(左図、中央図)

植栽後、3ヶ月で約3mに生長(右図)

出典:クールアース資料

植栽圃場は主に耕作放棄地【地目変更せず、肥培管理をする事で農地のまま植栽可能】が全体の約80%、残り20%は杉や雑木の伐採後、山林に植栽しており、成木後は伐採し、約70%は内装用軽量合板や建材、家具や楽器他、付加価値の高い製品化に成功、現在量産化を計画し、地産地消完全循環型ビジネスモデルを構築中。 耕作放棄地や荒廃山林を活用し、地方創生、雇用の創出を目指しています。

特に九州地区では一人一本の植栽を目標に『九州ネガティブアイランド構想』を掲げ、1,300万本の植栽計画を推進中。

早成桐地産地消循環型システム

出典:クールアース資料

早成桐で製作した各種製品

出典:クールアース資料

参照URL

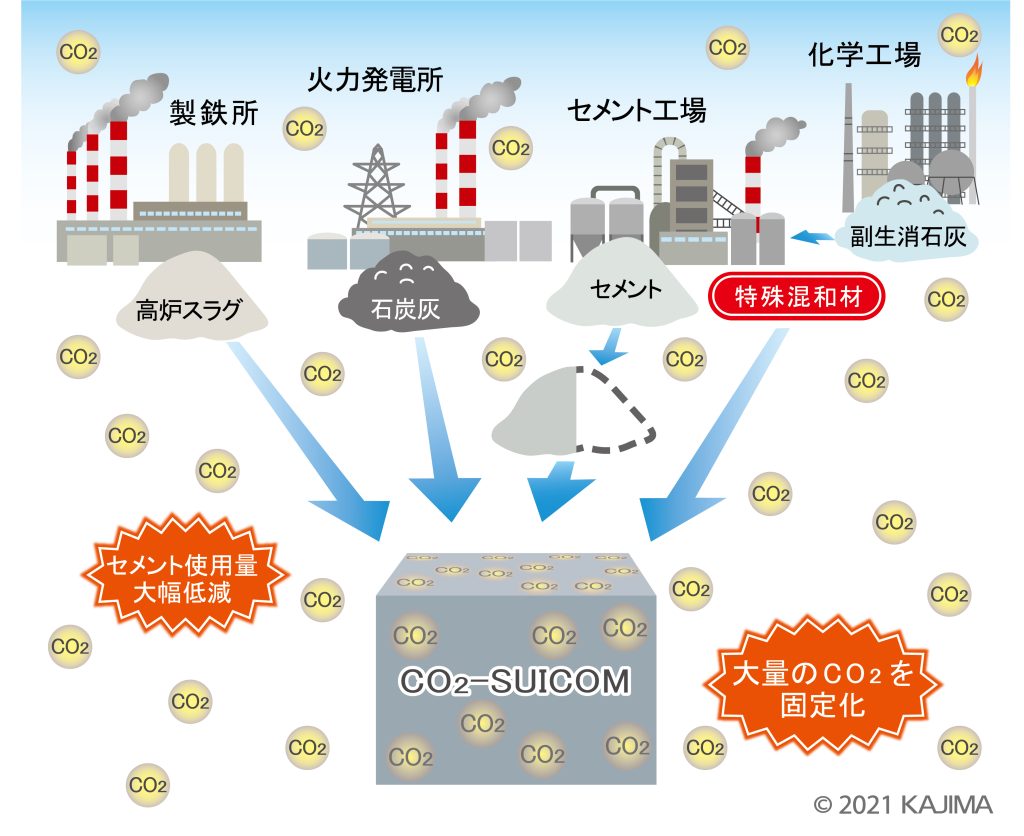

CO2を固定化する環境配慮型コンクリートの開発

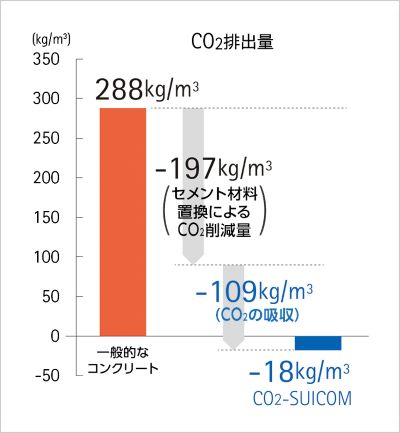

「CO2-SUICOM(シーオーツースイコム)」は、「CO2-Storage and Utilization for Infrastructure by COncrete Materials」の略称で、鹿島建設株式会社がデンカ株式会社、中国電力株式会社、ランデス株式会社とともに開発したコンクリートの固化過程でCO2を固定する技術である。コンクリート中のセメントの半分以上を化学工場にて発生する副産物(副生消石灰)を原料としCO2と反応・吸収し硬化する性質を持つ特殊な混和材(γ-C2S)や産業副産物などに置き換えることで、セメント製造時に排出されるCO2を大幅に削減する。

このコンクリートを高濃度のCO2と接触(炭酸化養生)させることにより、大量のCO2を吸収させることを可能にした。供給するCO2として火力発電所の排気ガス中のCO2を利用する技術も確立しており、産業副産物の有効利用と、コンクリートへのCO2の大量固定により、CO2排出量ゼロ以下を世界で初めて実現した。

CO2-SUICOMの概要

出典:鹿島建設Webサイト

CO2-SUICOMのCO2吸収・固定量

出典:鹿島建設Webサイト

配合の調整を通じたCO2吸収量レベルの違いに応じ、既に商品としてメニュー化しているが、現在、さらなるCO2吸収性能の向上や多様なメニュー化を通じた技術のさらなる普及に向け、関係機関と共同で炭酸化養生に必要となるCO2のバリューチェーンの多様化をはじめとして、材料、施工法、品質保証方法の標準化などに取り組んでいる。

CO2-SUICOMのグレードとCO2固定量の目安

出典:鹿島建設Webサイト

参照URL

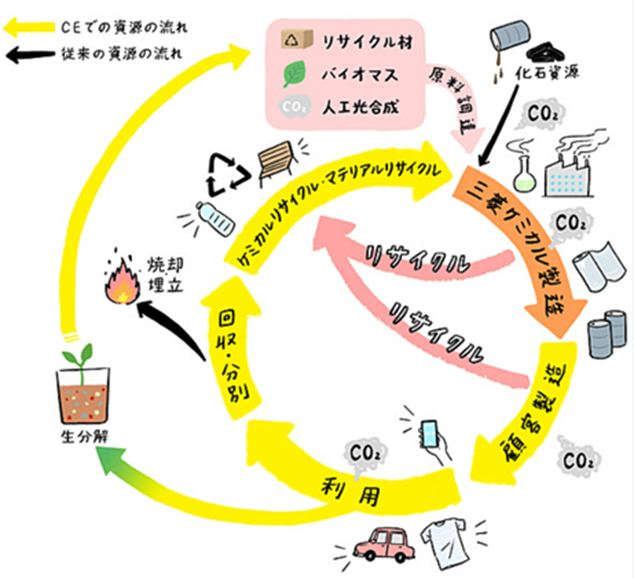

プラスチックのケミカルリサイクル

三菱ケミカルグループ株式会社とENEOS株式会社は、プラスチックのケミカルリサイクル共同事業を進めている。廃プラスチックを油化して製造するリサイクル生成油は両社の既存設備である石油精製装置およびナフサ熱分解装置において原料として使用され、石油製品や各種プラスチックへと再製品化されることで効率的なケミカルリサイクルの循環が実現できる。廃プラスチックの油化技術は、英Mura Technology社の水熱分解技術を導入した。三菱ケミカル茨城事業所に、商業ベースでは国内最大規模となる2万トン/年の処理能力を備えた設備を建設し、2023年度中に完工後、廃プラスチック油化を開始する予定である。今後、廃プラスチックの安定調達、プラスチック製品へのケミカルリサイクル品認証及び石油製品への温室効果ガス削減についての認証取得などによる製品の高付加価値化を図る。

プラスチックリサイクルイメージ

出典:三菱ケミカルグループWebサイト

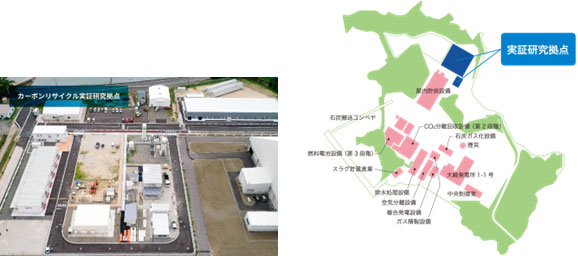

広島県におけるカーボンリサイクル実証研究の包括的な取組

国では,カーボンリサイクルをカーボンニュートラルの実現に向けたキーテクノロジーの一つとして位置づけ,社会実装に向けた技術開発・実証に取り組んでおり,広島県の大崎上島町において,IGCC※1に燃料電池を組み込んだIGFC※2とCO2分離・回収を組み合わせた革新的低炭素石炭火力発電の実証研究「大崎クールジェンプロジェクト」や,そこで分離・回収したCO2を供給できる国内初の施設として,2022年9月,「カーボンリサイクル実証研究拠点」を整備するなど,取組を加速している。

広島県では,国の取組と一体となり,このカーボンリサイクルを足掛かりに,工場等から排出されるCO22を資源と捉え,CO2が生物や化学品,燃料等,様々なかたちに変化しながら,自然界や産業活動の中で,大気中のCO2を増加させることなく,持続的に循環する社会経済「カーボン・サーキュラー・エコノミー」の実現を目指し,2021年から,全国に先駆け取組を開始した。

2022年3月には,カーボン・サーキュラー・エコノミーの実現に向けて,カーボンリサイクルを核とした新たな産業集積を目指すための方向性や今後3年間の取組を整理した「広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進構想」を策定し,産学官による「広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協議会(通称:CHANCE※3)」を通じたマッチング支援や,県独自の研究・実証支援制度「HIROSHIMA CARBON CIRCULAR PROJECT」による研究資金支援を開始するなど,取組を本格化させている。

※1 Integrated Coal Gasification Combined Cycle

※2 Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle

※3 Council of HiroshimA for a carboN Circular Economy

広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進構想

広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協議会

HIROSHIMA CARBON CIRCULAR PROJECT

https://ld.lne.st/2022/09/14/hiroshima-carbon-circular_adoption/

NEDOは、2019年に経済産業省より示された「カーボンリサイクル3Cイニシアティブ」を受け、電源開発株式会社と中国電力株式会社が出資する大崎クールジェン株式会社とCO2分離・回収型酸素吹石炭ガス化複合発電(IGCC)やCO2分離・回収型石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)の実証研究拠点を行ってきた中国電力株式会社大崎発電所内(広島県大崎上島町)にて、2020年7月よりカーボンリサイクル実証研究拠点(実証研究エリア、基礎研究エリア、藻類研究エリアの3つから構成)が整備され、2022年9月に開所した。大崎クールジェン株式会社が分離・回収したCO2をカーボンリサイクル技術の研究に取り組む企業・団体へ供給されている。

カーボンリサイクル実証研究拠点(出典NEDO資料)

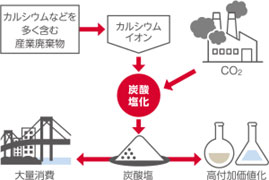

産業廃棄物由来カルシウムとCO2による炭酸塩製造

出光興産株式会社と日揮ホールディングス株式会社らは、2020年度からのNEDO研究開発委託事業で、廃コンクリートなどの産業廃棄物からカルシウムを抽出し、排ガス中のCO2と反応させて固定化させる技術の開発およびその普及を目指したプロセス実用化に取り組んでいる。炭酸塩化は、製品が従来のフィラー等の用途の他市場規模が大きいコンクリートへの混和等の建材用途が期待できるため、温室効果ガスの排出削減に対して非常に大きなポテンシャルを有しており、カルシウム分の抽出と炭酸塩化の効率を高める加速炭酸塩化技術について試験・評価を進めている。本技術開発を通じて、原料調達から用途開発に至る幅広い領域で、社会実装に向け、積極的に取り組んでいる。

また、出光興産はボイラー排ガス中のCO2をコンクリート廃棄物の高濃度カルシウム廃水と反応させて固定化した合成炭酸カルシウム(炭酸塩)をアスファルト混和材に使用し、自社の石炭・環境研究所の玄関前に試験舗装(舗装厚4cm、面積500m2)を実施して、検証を行っている。

炭酸塩化によるCO2再資源化のイメージ

CO2固定化炭酸塩を用いたアスファルト試験舗装

出典:出光興産資料

グリーン水素製造

伊藤忠商事株式会社は、グリーン水素サプライチェーンの構築を目指す中、水素生産・貯蔵・配給に関連する技術を世界中の各産業界に提供しているNel ASA(ノルウェー)と水素分野における戦略的業務協力に関する覚書を締結し、両社で水素関連ビジネスを推進することに合意した(2021年10月)。Nel ASA社はグリーン水素生産に欠かせない水電解装置に関して、生産能力・装置規模・販売台数・売上高ともに世界最大規模のメーカー。また同社は2021年には水電解装置メーカーとして初めてとなる20MW級装置の受注を公表。水電解において現在実用化された主要な手法はアルカリ型とPEM型(固体高分子型)の二種類であり、Nel社は両タイプとも生産することができる世界でも数少ない企業でもある。

加えて伊藤忠商事は、2021年、Dalrymple Bay Infrastructure Limited(豪州)、North Queensland Bulk Ports Corporation Limited(豪州)、Brookfield Asset Management Inc.(カナダ)との4社間にて、豪州におけるグリーン水素製造及び貯蔵、豪州からのグリーン水素の輸出を含めたサプライチェーン構築に関する事業化調査を共同実施することに合意し、第1段階の事業化調査を開始しており、商業生産に向けて段階的に調査を実施予定である。

Nel社製水電解装置(アルカリ型)

Nel社製水電解装置(PEM型)

出典:伊藤忠商事Webサイト

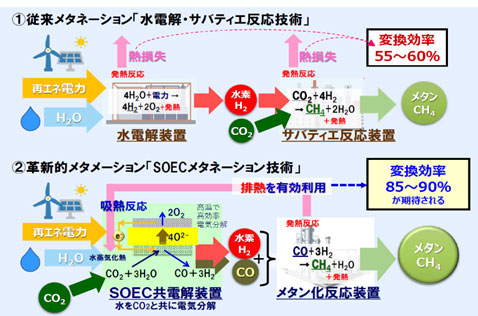

革新的メタネーション技術開発

大阪ガス株式会社は、CO2と再生可能エネルギーから高いエネルギー変換効率でメタンを合成できる可能性がある革新的なメタネーションにつながる技術であるSOEC(Solid Oxide Electrolysis Cell;固体酸化物形電解セル)の基礎研究に取り組んでおり、実用サイズセルの試作に成功した。SOEC技術はメタン製造用途だけでなく、水素・液体燃料・アンモニア・化学品などの高効率製造にも活用可能と考えられ、2030年に技術確立することを目指している。

従来メタネーションと革新的メタネーションの比較

出典:大阪ガスWebサイト

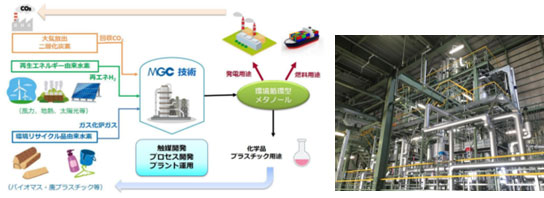

工場排ガスから回収したCO2のメタノール転換

三菱ガス化学株式会社は、自社触媒を基にしたメタノール製造技術によるCO2・廃プラスチック・バイオマスなどをメタノールに転換して化学品や燃料・発電用途としてリサイクルする取組「環境循環型メタノール構想」を推進している。

三菱ガス化学はJFEエンジニアリング株式会社と、CO2を原料としてメタノールを合成するプロセスの実証試験において、清掃工場の排ガスから回収したCO2をメタノール転換することに国内で初めて成功した。また、株式会社トクヤマと、徳山製造所にて排出されるCO2と生じる水素を原料としたメタノール製造販売の事業化検討を行う覚書を締結。本検討が事業化された際は、工場より排出されるCO2をメタノールの原料として利用する、日本国内で初めての商業プラントとなる見込みである。

環境循環型メタノール構想とパイロット設備

出典:三菱ガス化学Webサイト

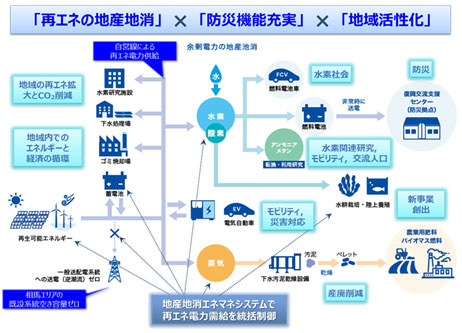

そうまIHIグリーンエネルギーセンター

IHIは東日本大震災の復興から地域経済再生のための新しい街づくりを目指して,福島県相馬市と連携し、スマートコミュニティ事業拠点「そうまIHIグリーンエネルギーセンター(以下、「SIGC」)」を2018年4月から運営している。下図に示すようにSIGCは太陽光発電による再生可能エネルギーをエリア内で地産地消し、さらに、防災機能の充実、地域活性化を目指すことをコンセプトとしている。

スマートコミュニティモデル

出典:IHI資料

2020年9月、SIGCで生産・貯蔵されたカーボンフリー水素を技術実証に活用する水素研究棟「そうまラボ」を同センター内に新設された。そうまラボでは、カーボンフリー水素などを使用し、メタンやアンモニア、オレフィンなどを合成する「Power to X」技術を検証することを想定している。そうまラボに設置したメタンを合成する試験装置は、水電解で得た水素とCO2を原料にして12Nm3/hのメタンを合成できる。

そうまラボ(左)と同所に設置された12.5Nm3/h規模のメタネーション設備(右)

出典:IHI資料

政府が宣言している2050年までのカーボンニュートラル化を達成するためには、地域再エネの有効活用とカーボンフリー水素のバリューチェーン構築が重要な役割を担うと考える。SIGCで培った地産地消エネルギーマネジメント技術とPower to X技術は、それらに欠かせないキーテクノロジーであるため、IHIはスマートコミュニティモデルの普及・拡張に取り組んでいる。

【参照URL】

https://www.ihi.co.jp/ihiing/decarbonization/20220509-01.html

最近のコメント